Блокада, эвакуация, тыл

В рамках повествования о вкладе Горного в великую Победу обязательно требуется описать череду событий, связанных с Блокадой Ленинграда и последующей эвакуацией персонала и оборудования из осажденного города, а также рассказать о жизни и деятельности Ленинградского горного института (ЛГИ) в Черемхово (Иркутская область).

Блокада Ленинграда

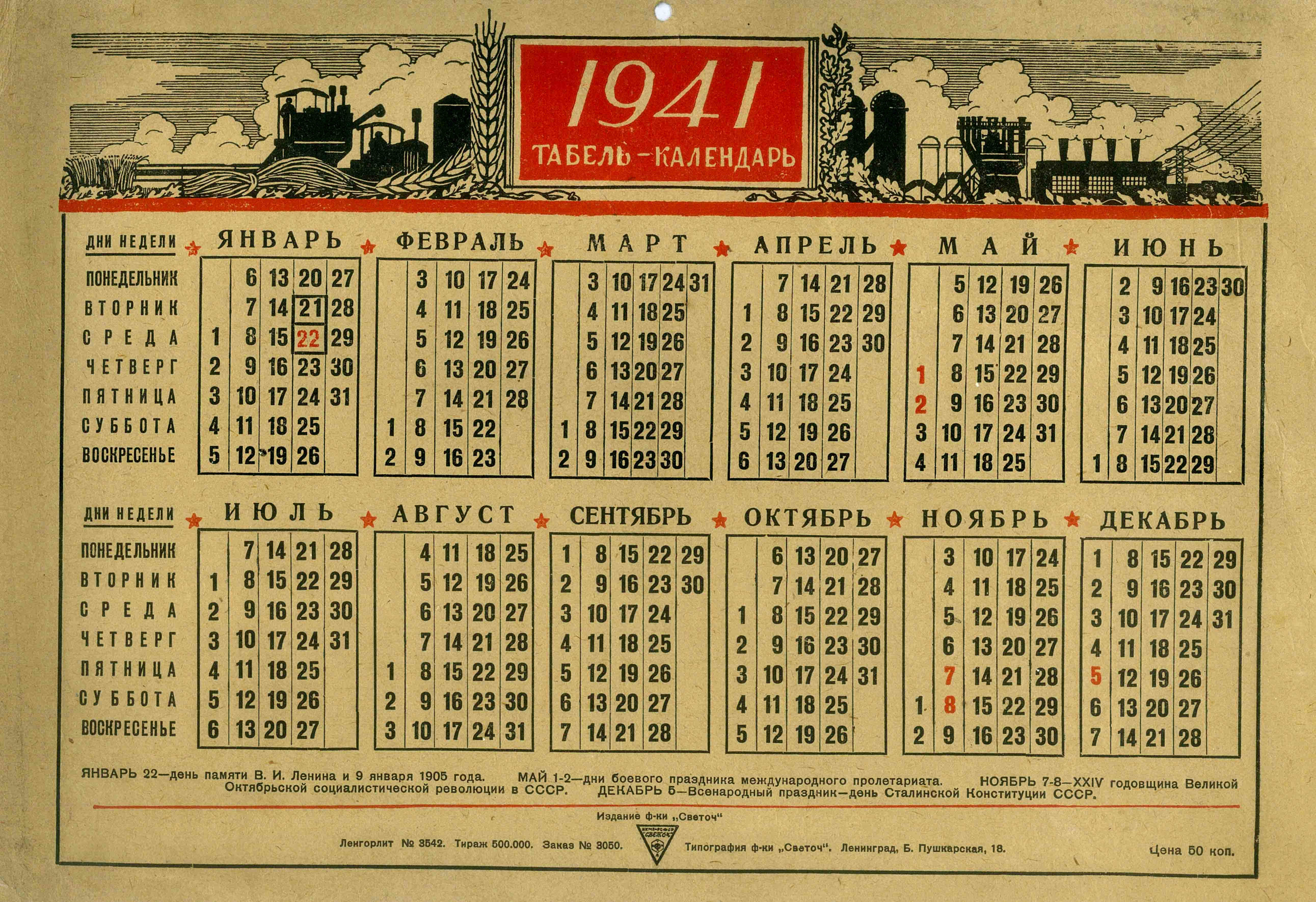

В Ленинградском горном институте в условиях блокады, под постоянной угрозой артобстрелов и авианалетов продолжался учебный процесс. Война началась 22 июня 1941 года, в это время многие студенты, преподаватели работали в полевых условиях в экспедициях, на практиках или ехали в разные регионы страны для прохождения учебных или производственных практик.

Многие сотрудники находились в плановых отпусках. Прошли выпускные экзамены, молодые специалисты навсегда расстались с друзьями, сокурсниками и отправились к новым местам работы. Ленинградский горный институт готовился к приему новых студентов.

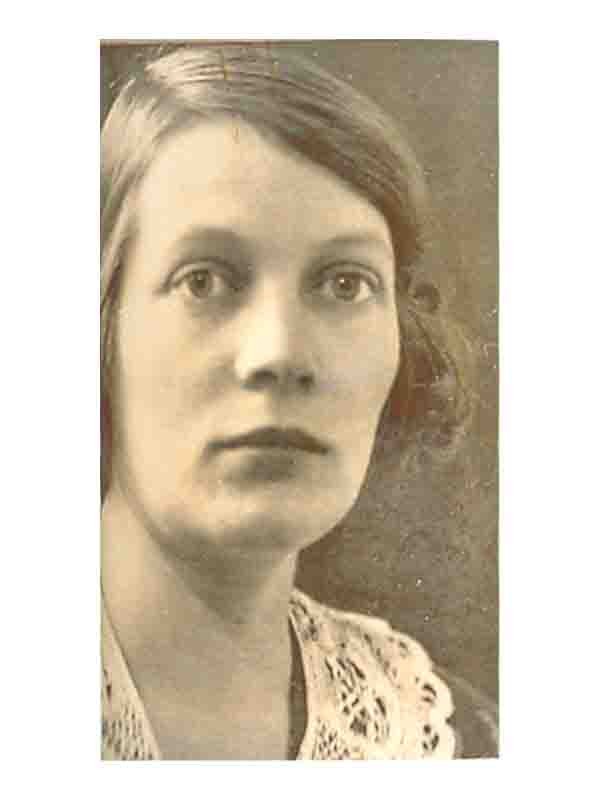

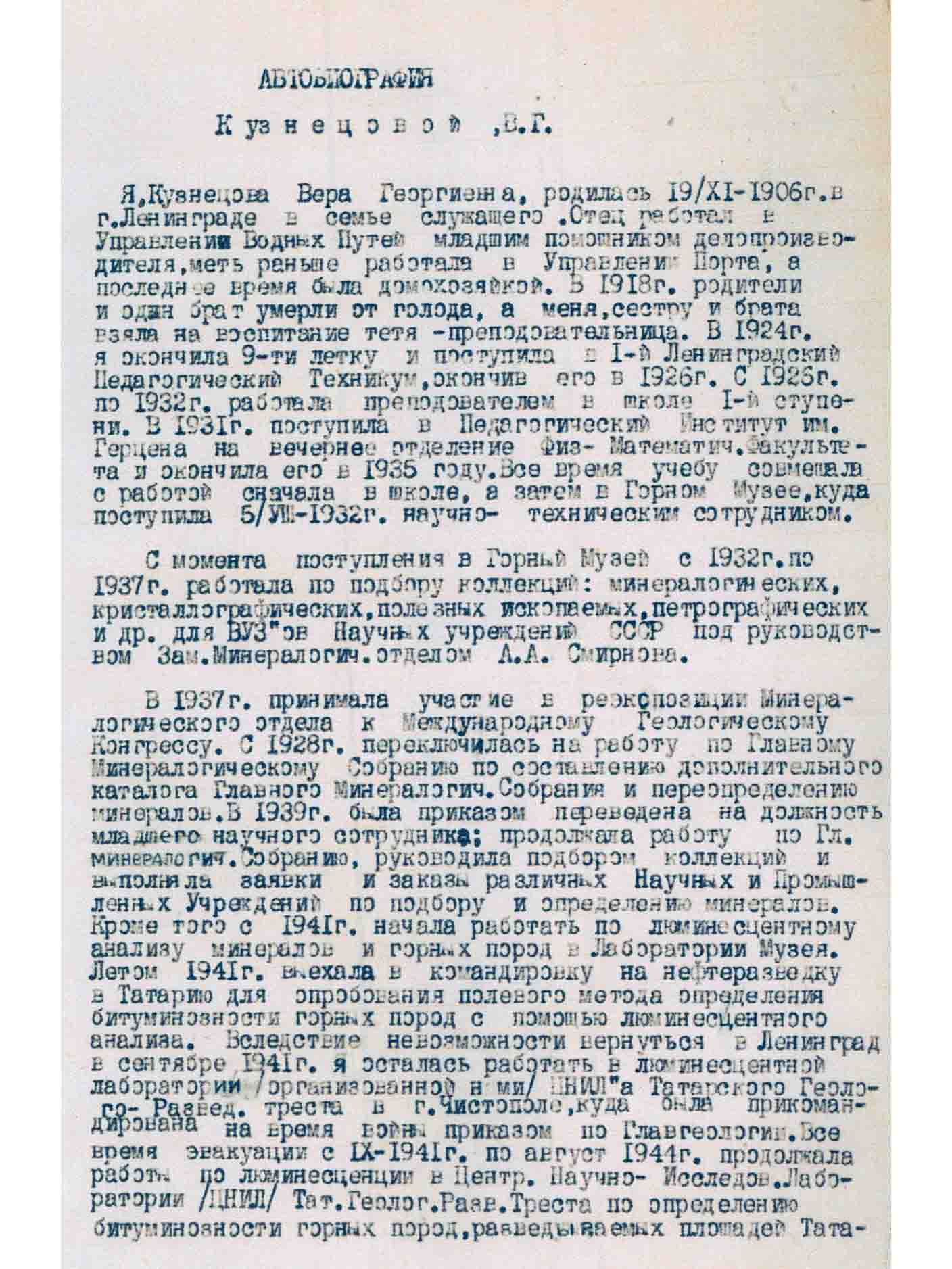

Вера Георгиевна Кузнецова, в 1941г. – младший научный сотрудник Горного музея.

«Летом 1941 г. выехала в командировку на нефтеразведку в Татарию для опробования полевого метода определения битуминозности горных пород с помощью люминесцентного анализа. Вследствие невозможности вернуться в Ленинград в сентябре 1941 г. я осталась работать в люминесцентной лаборатории Татарского геолого-разведочного треста в г. Чистополе».

Учебный год 1941-1942 годов во всех технических ВУЗах Ленинграда начался 1 августа, но в ЛГИ только с 4 августа, т.к. многие возвращались с практик, и им необходимо было вернуться при отсутствии какого-либо транспорта. В город смогла добраться только половина обучавшихся студентов. Пятилетний учебный курс необходимо было отныне освоить за три, три с половиной года, сокращены были производственные практики, но при этом был увеличен рабочий день.

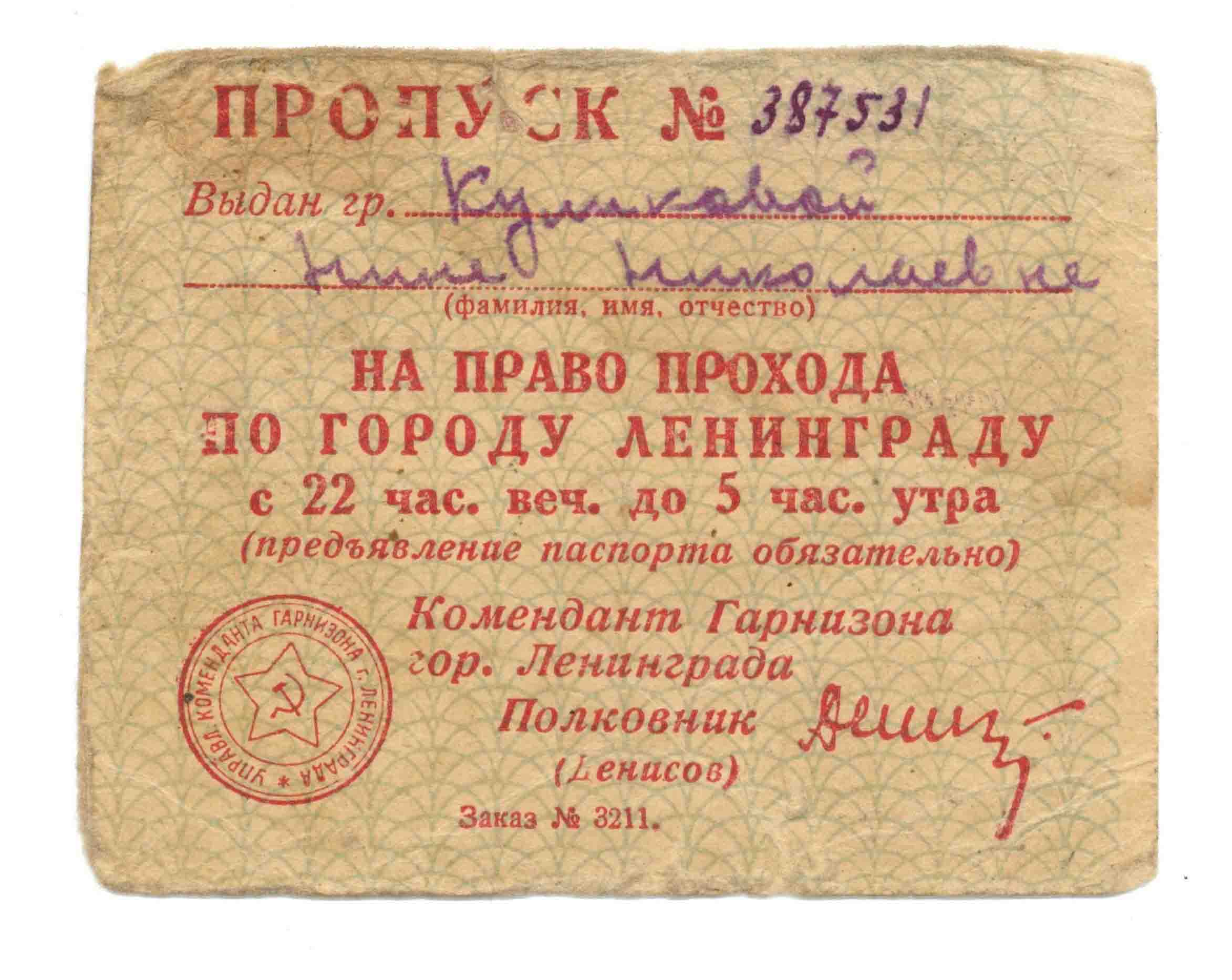

С 22 часов вечера и до 5 часов утра в городе разрешалось ходить только при наличии особого пропуска, выписанного комендантом Гарнизона города Ленинграда.

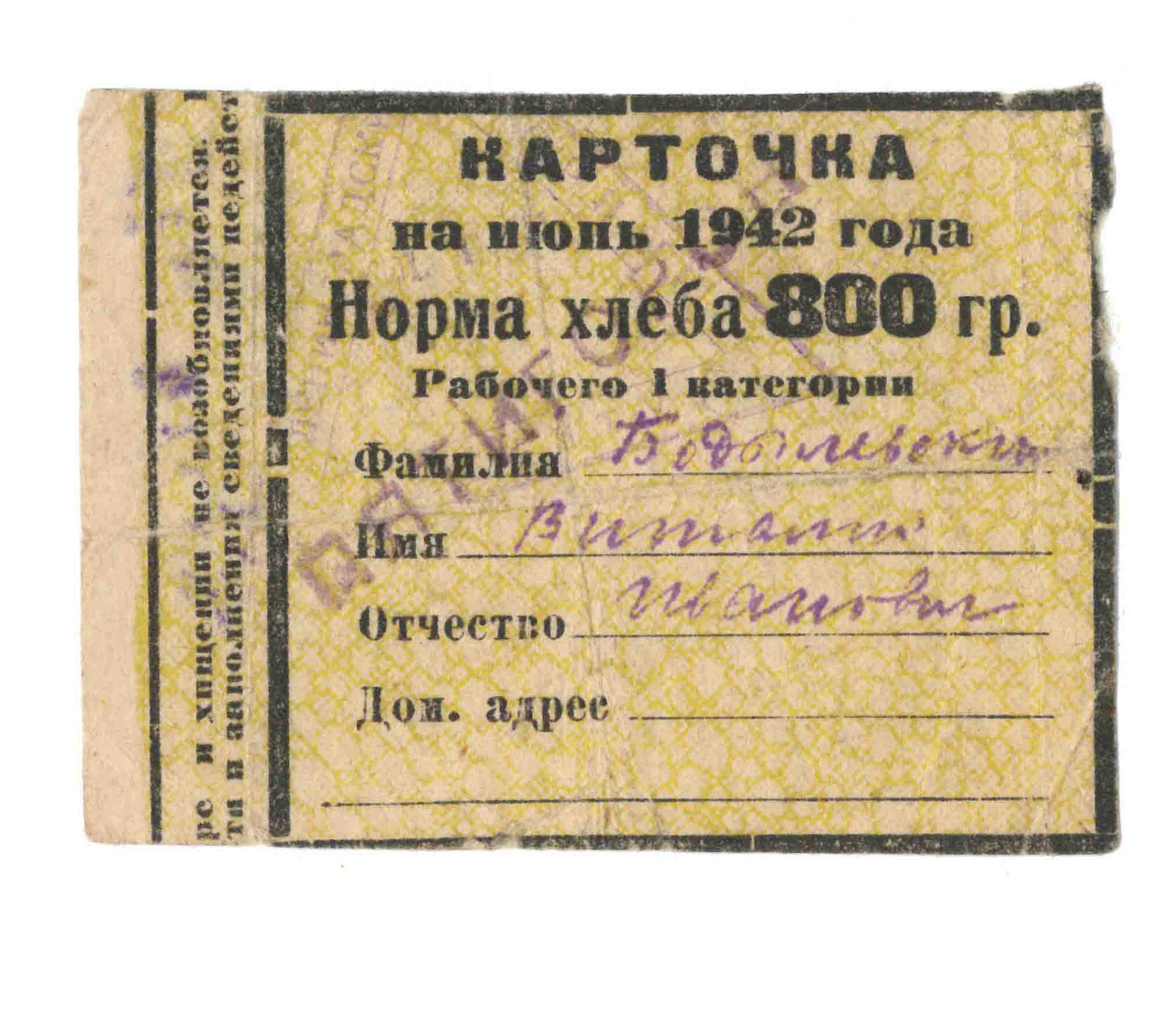

Первое время студенты, оставшиеся в Ленинграде, жили в общежитии на Малом проспекте д. 40. Но уже в первую блокадную зиму они были переведены непосредственно в здание института, где поддерживалось тепло и работала столовая, где варили и выдавали бурду. Питание было организовано по специальным абонементам. Во время первой блокадной зимы занятия продолжались, но уже не регулярно, по индивидуальным планам и лишь в нескольких специально отапливаемых для этого аудиториях.

Многие преподаватели и студенты были сильно истощены. 12 февраля 1942 г. в блокадном Ленинграде во время занятий со студентами скончался Анатолий Николаевич Рябинин. Блестящий педагог, перспективный ученый, он отдал право на эвакуацию по льду Ладожского озера в 1941 году своей племяннице Татьяне Валериановне Рябининой. В Горном музее хранится его монографическая коллекция и череп ископаемого, впервые описанного и изученного А.Н. Рябининым. По рассказам очевидцев, измождённые голодом студенты отдали ему последний долг, присыпав его могилу снегом на территории Серафимовского кладбища.

Весной 1942 г. после первой блокадной зимы на территории Горного института в Директорском саду разбили огород и стали выращивать овощи.

Во время Великой Отечественной войны Ленинград подвергся огромным разрушениям в результате непрерывных налетов фашисткой авиации, в которых участвовало 2700 самолетов, сбросивших 4691 фугасных и 102500 зажигательных бомб. Первые бомбы разорвались на территории Горного института в ночь с 19 на 20 сентября. Они пробили перекрытия и разрушили корпус перехода из старого здания в новое.

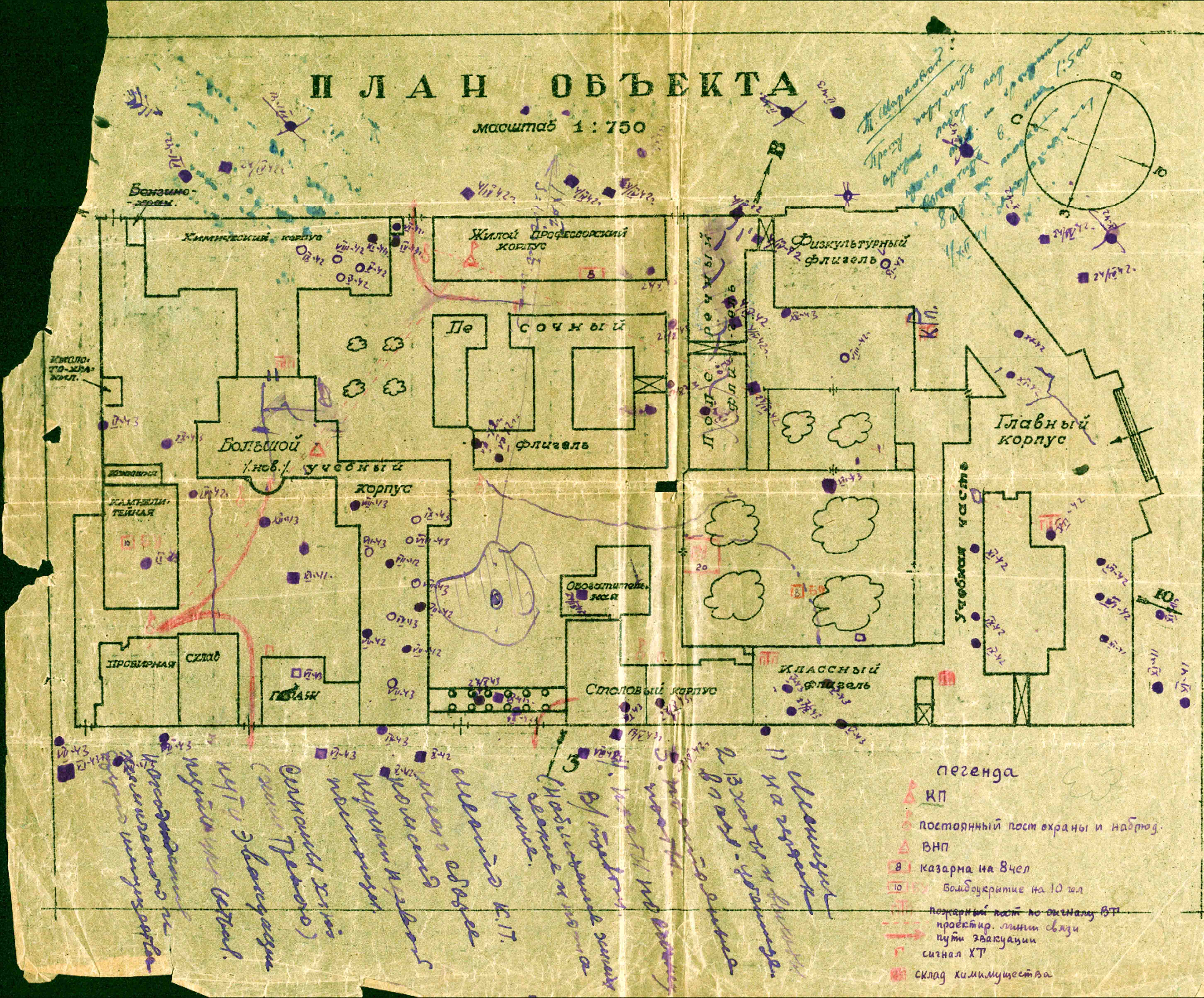

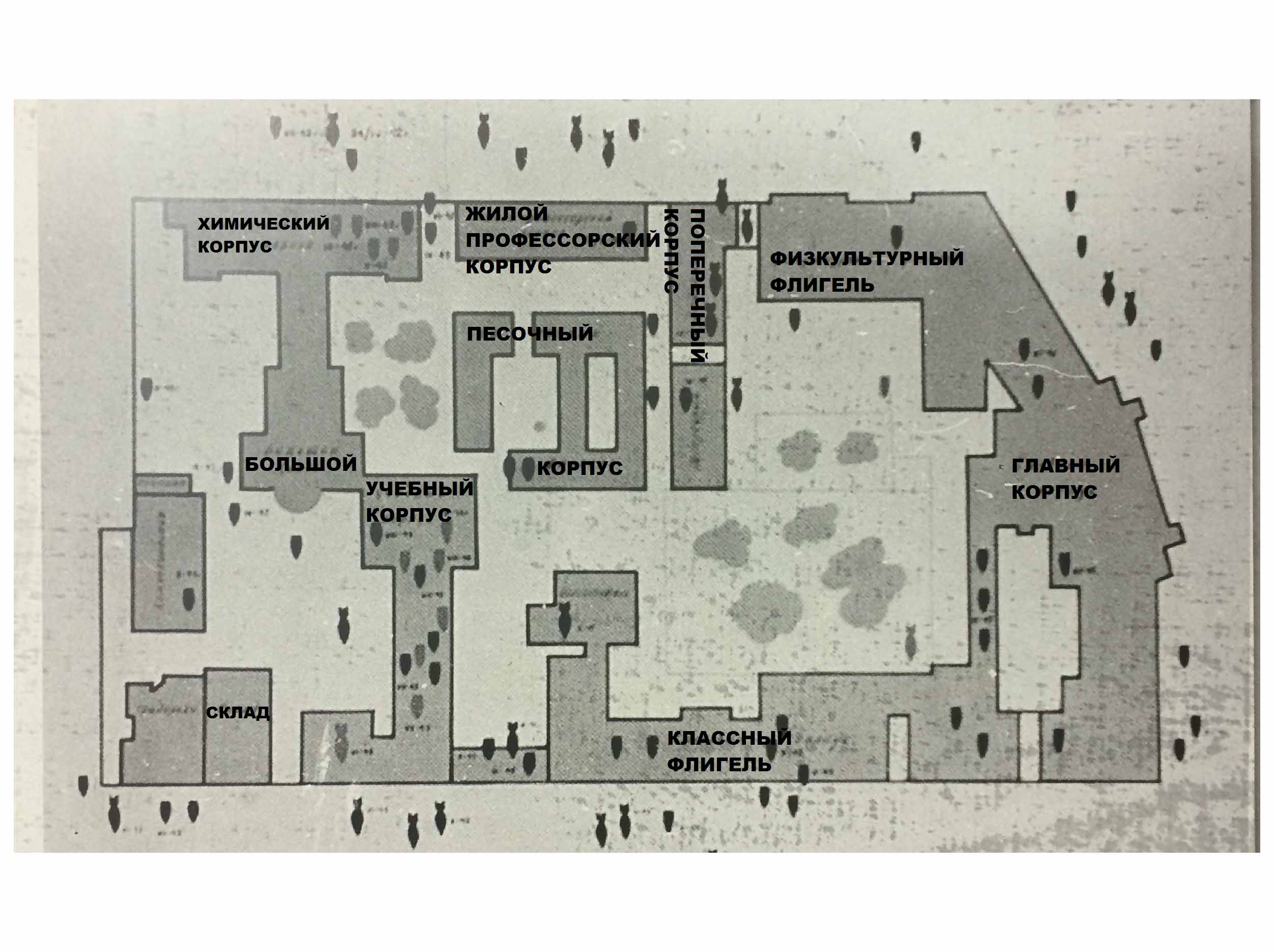

Места падения артиллерийских снарядов на территорию ЛГИ зафиксированы на специальной схеме.

К этому времени в ЛГИ оставалось около 600 человек – студенты, рабочие спецпроизводства и команда бойцов Местной противовоздушной обороны (МПВО). Подразделение МПВО состояло из пожарного, химического и медико-санитарного звеньев.

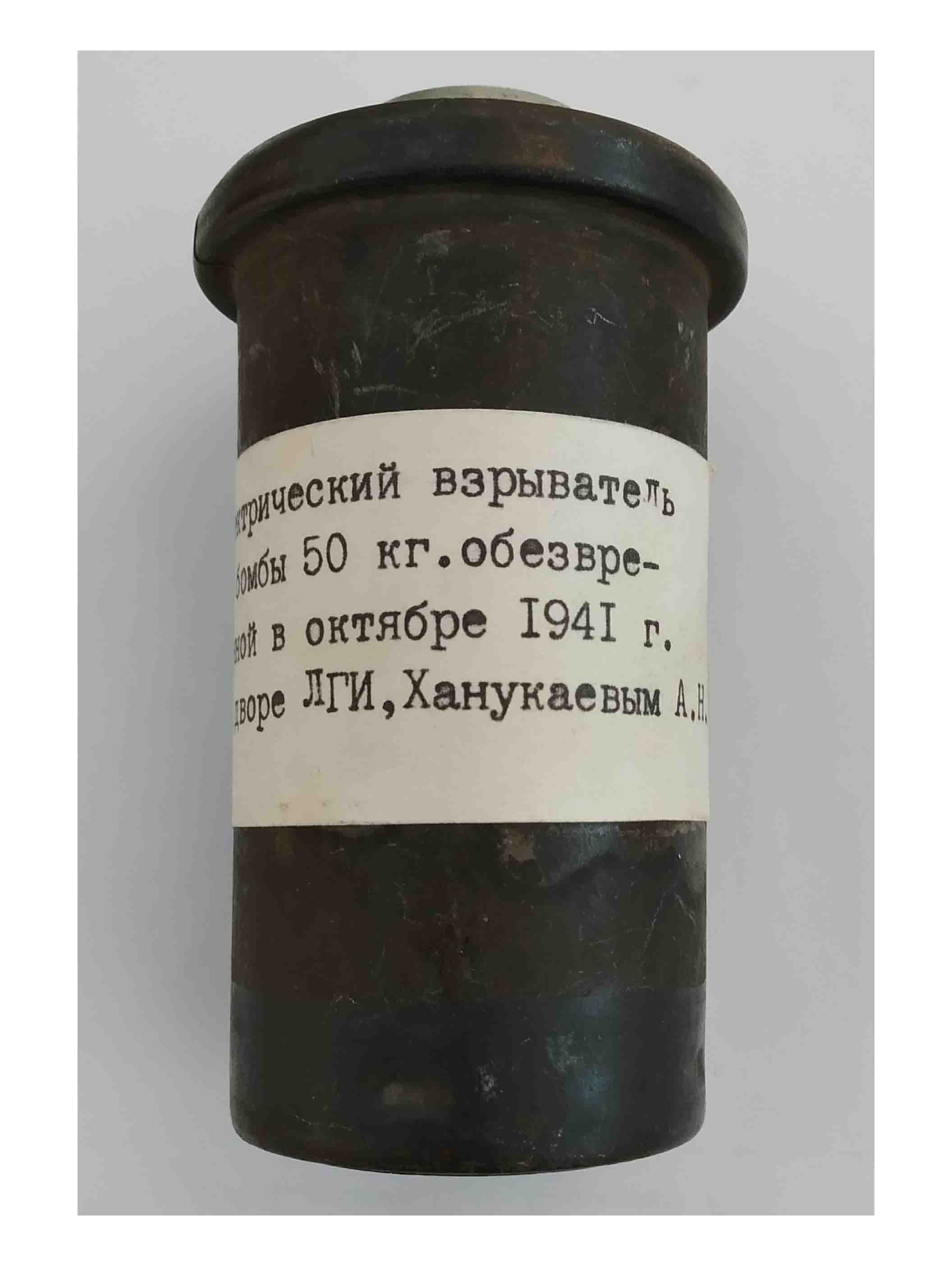

По сигналу воздушной тревоги 150 бойцов МПВО поднимались на крыши и чердаки зданий и гасили «зажигалки» разного калибра (до полутоны). Только в сентябре 1941 года их упало более сотни. Всего в годы блокады на территорию института попало 70 снарядов, из которых 55 крупного калибра, 24 фугасные бомбы. Три из них не взорвались. В Горном музее хранится электрический взрыватель 50-ти килограммовой бомбы, обезвреженной сотрудником ЛГИ А. Н. Ханукаевым 6 октября 1941 г. во дворе института.

Для снабжения Ленинградского фронта в Горном институте было налажено спецпроизводство взрывчатого вещества «Синал-АК» на основе научных разработок ученых института из доступного сырья и по простой технологии. В состав взрывчатого вещества входили кремний, азот, алюминий (Si, N, Al), которые и дали ему характерное название «СИНАЛ». Материалом для взрывчатого вещества служила кембрийская глина, в избытке имеющаяся в Ленинградской области, и селитра.

Студенты, по преимуществу девушки, были заняты на спецпроизводстве, а после рабочей смены отправлялись на учебные занятия. Институт не прекращал свою основную деятельность – подготовку инженерных кадров для страны.

В годы блокады активную добавку для взрывчатки делали не только из кембрийской глины, но и из шамотного боя и силумина. К тому же процесс производства такой взрывчатки был абсолютно безопасен, в отличие, например, от тротила. Температура плавления «Синала» - 500 градусов и поэтому воспламенить его очень сложно. Опыт использования нового вида взрывчатки показал, что эффективность взрывных работ выше, чем при применении аммонита. При этом снижался относительный расход взрывчатого вещества.

За изобретение уникального взрывчатого вещества А.Н. Кузнецов и его группа в составе А.Ф. Вайполина, А.Н. Сидорова и А.И. Черноусовой еще в блокадном 1942 году получили Государственную премию.

Спецпроизводство на территории ЛГИ было развернуто в помещениях, где ныне расположен 2-ой корпус. Для спецпроизводства использовались мельницы, грохоты и другое оборудование бывшей обогатительной лаборатории, помещения буровзрывной, металлургической лабораторий.

Возглавил производство и цех № 1 доцент А.В. Рысьев, заместителем был назначен профессор П.И. Мустель, начальником 2-го цеха стал ассистент А.А. Борисов, заместителем Г.А. Недолуженко, отдел технического контроля возглавил преподаватель П.В. Фирскина, а начальниками смен назначены молодой инженер-обогатитель А.С. Лятковский и студент Ю.Г. Старицкий, технологами были ассистент М.В. Михайленко и будущий профессор И.Ф. Федоров. Всего на спецпроизводстве было занято 180 человек, совмещая работу с учебой. Работа велась непрерывно, в три смены.

Цех № 1 производил взрывчатку, цех № 2 – гранатонабивной – здесь набивали взрывчаткой корпуса гранат и мин.

За период блокады силами 2-го цеха спецпроизводства ЛГИ было выпущено свыше 330 тысяч ручных гранат Ф-1 (знаменитые «лимонки») и Ф-3, не считая десятков тысяч противотанковых и противопехотных мин. Горняками была сделана каждая десятая граната Ленинградского фронта. Спецпроизводство на территории ЛГИ просуществовало вплоть до весны и закрылось уже после полного снятия блокады Ленинграда.

В начале марта 1942 года стартовала централизованная эвакуация института. Принято решение о немедленной эвакуации всего ЛГИ из Ленинграда. Отдельных грузовых вагонов выделено не было, сотрудники вывозили учебное оборудование в пассажирских вагонах. Как впоследствии оказалось, Горный институт был единственным ВУЗом, вывезшим лабораторное оборудование из Ленинграда с целью продолжения учебного процесса.

В самом городе оставлена группа сотрудников под руководством Г.В. Родионова (начальник первого отдела) для охраны и защиты оборудования и зданий института. После отъезда сотрудников, деятельность ЛГИ была ограничена спецпроизводством, учебный процесс более не продолжался. Остальные усилия оставшихся сотрудников были направлены на сохранение культурно-исторического наследия комплекса зданий Горного института и его Музея.

В апреле, после нескольких авианалётов, была почти полностью разрушена технологическая база спец производства.

Основной задачей коллектива ЛГИ на лето 1942 было восстановление работы спецпроизводства. Требовалось разгрести завалы обогатительной лаборатории, разобрать, перенести и смонтировать сложное оборудование уже в новом помещении пробирной. Требовалось перевезти из Токсово нефтяной двигатель и собрать блок-электростанцию для обеспечения производства электроэнергией. Также необходим был донабор трудящихся для выполнения работ – большая часть обученного коллектива уехала из города. Проводилась рационализаторская работа, оптимизировались рабочие процессы. К августу производство заработало вновь, обеспечивая фронт взрывчатыми веществами.

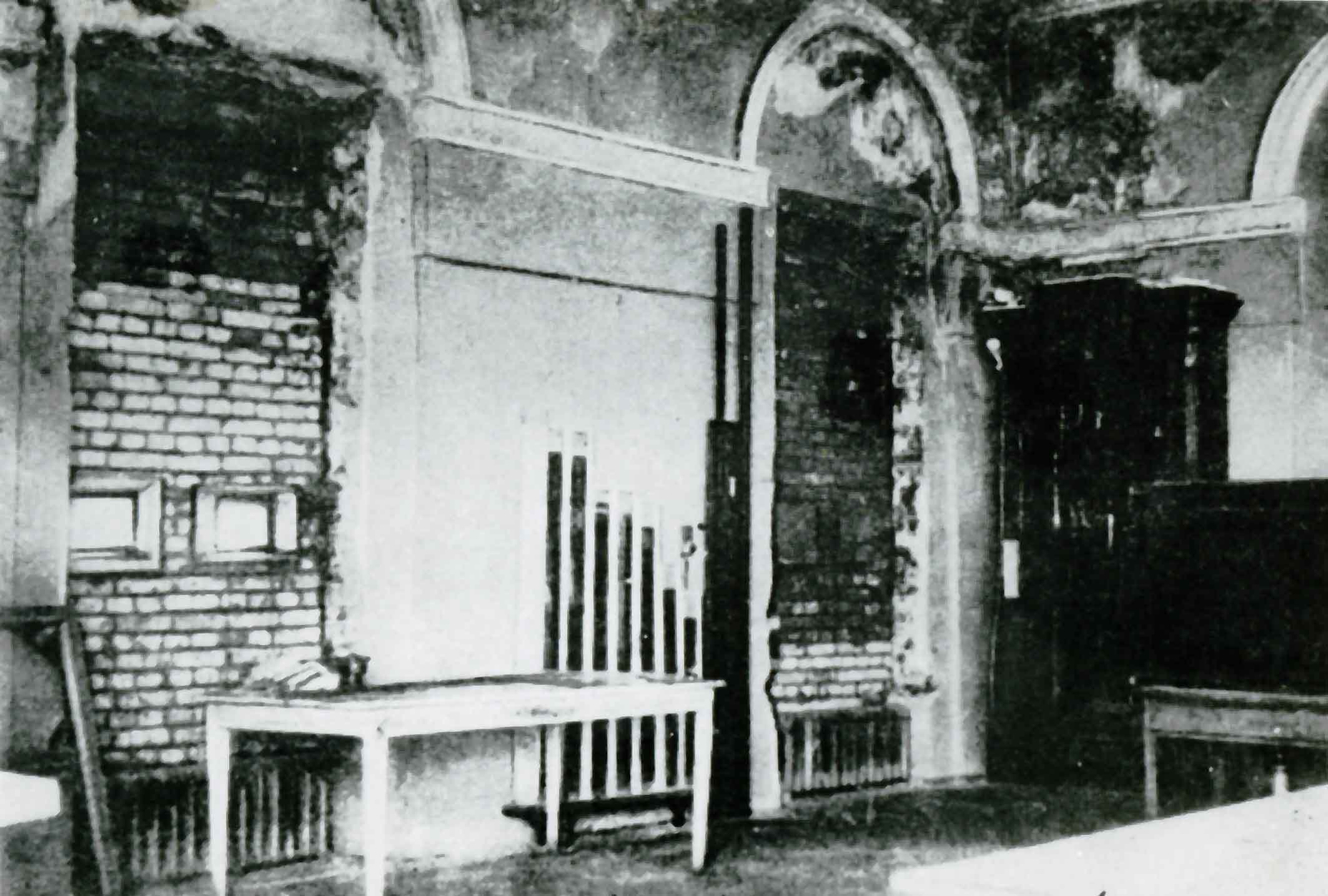

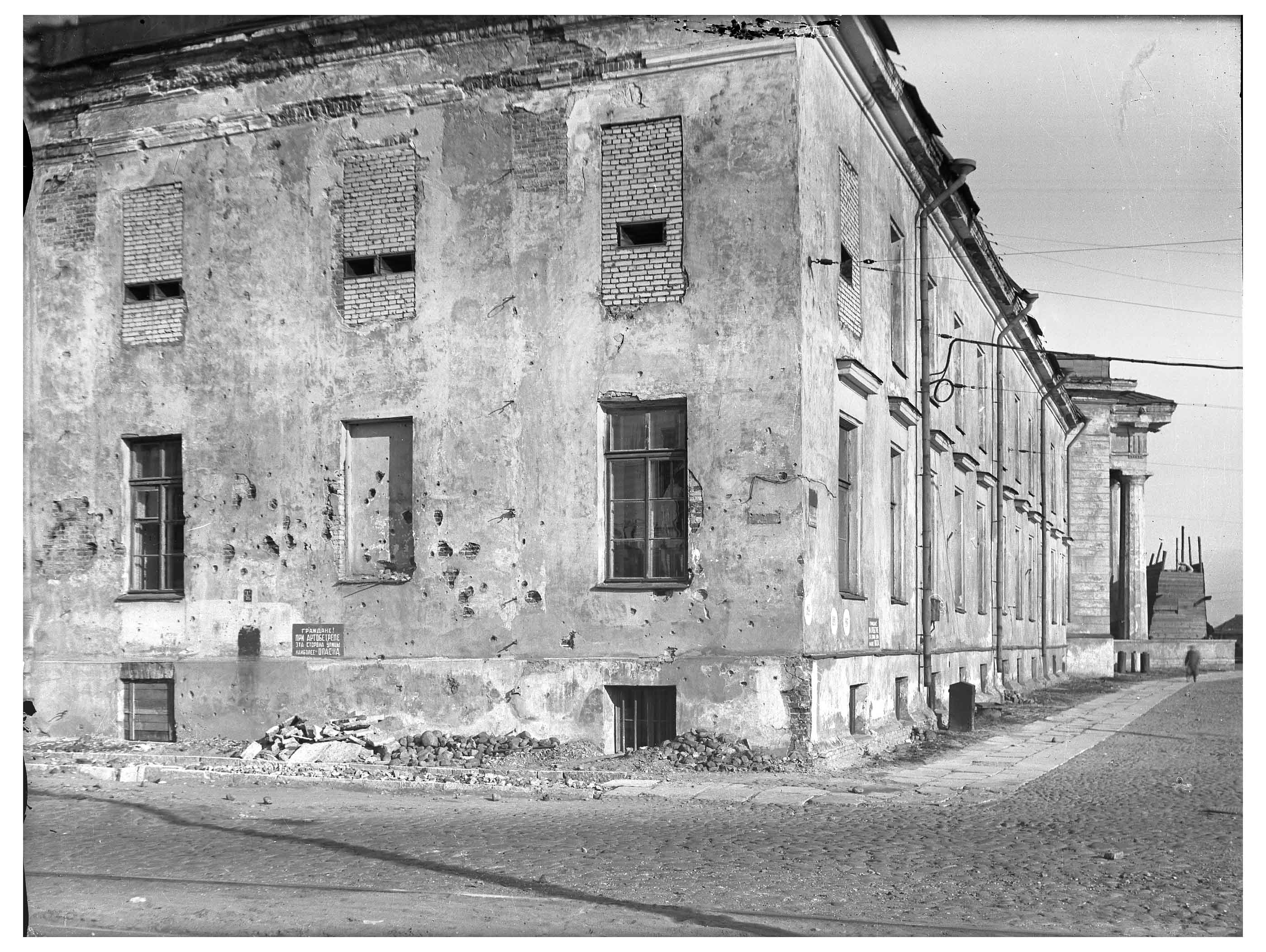

В условиях постоянных обстрелов сильно пострадали здания Института. Для сохранения собрания моделей по истории горнозаводской техники в залах Музея приходилось из-за сырости и низкой температуры проводить их систематическую чистку и смазку. Бесчисленные пробоины в крышах зданий и перекрытиях Музея оперативно заделывались подручными материалами. После повреждения Колонного зала крышу пришлось срочно восстанавливать для спасения собрания Главной библиотеки.

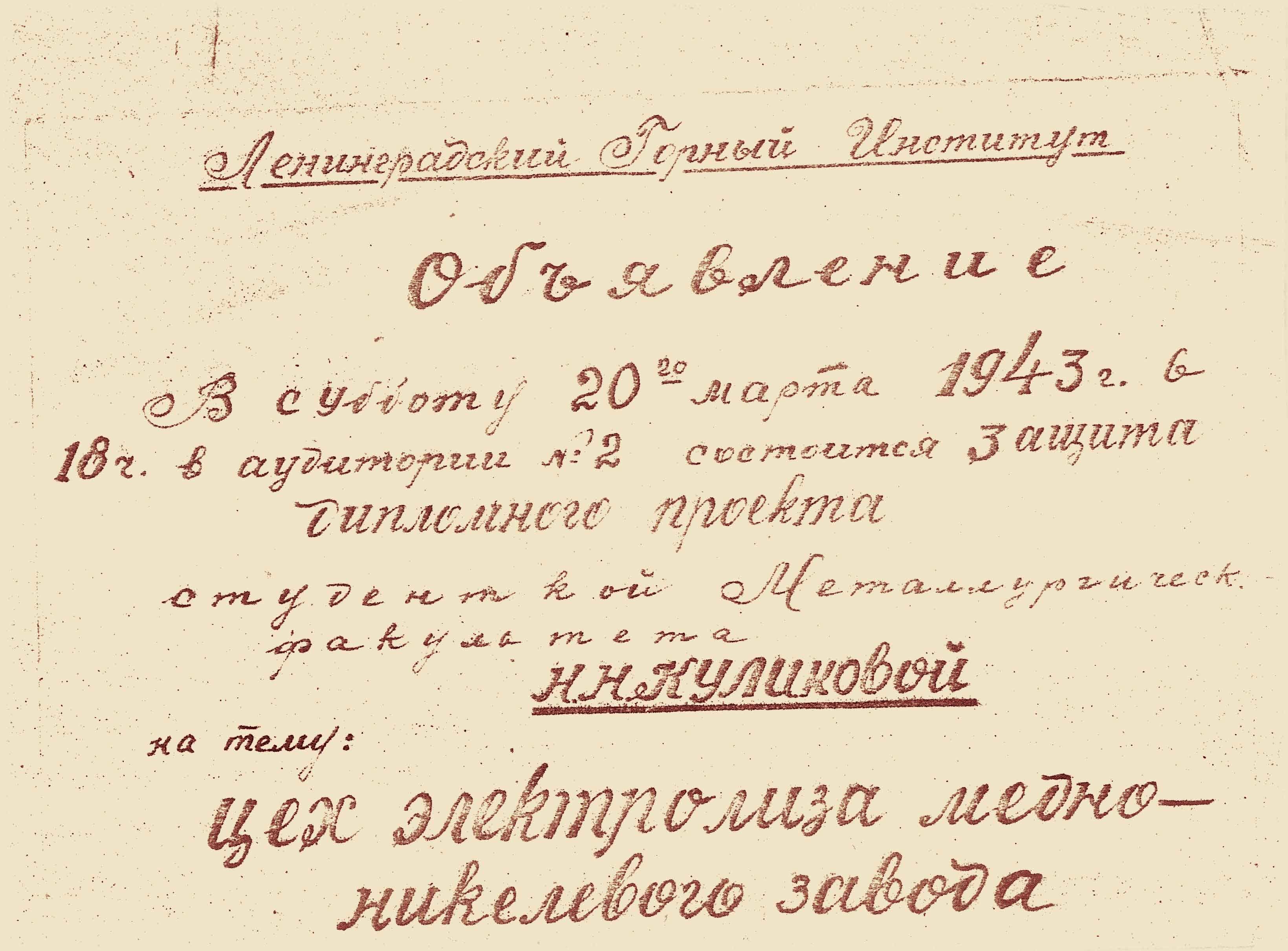

Летом 1943 года Горный институт организовал свой филиал в Ленинграде на базе Ленинградского политехнического института. В течение года занятия проводились в вечерней форме без отрыва от производства, причем общие дисциплины читались преподавателями Политеха, а специальные – горняками. В 1944-1945 году занятия проводились уже в дневной форме.

27 января 1944 года была снята Блокада Ленинграда – главное событие в жизни ленинградцев. Начались восстановительные работы на участке ЛГИ. Спецпроизводство было остановлено весной 1944 в связи с изменением обстановки на фронте. До войны институт располагал учебными помещениями площадью 33 954 квадратных метра, из которых безвозвратно было потеряно 2405 квадратных метра, а остальная часть требовала почти полного восстановления. Реэвакуация прошла в две волны – сначала в Ленинград для подготовки учебного комплекса летом были направлены 281 студент и 30 преподавателей вместе с частью оборудования.

Эвакуационный путь ЛГИ

Август 1941 года - группа учёных отправляется на Балхаш (Асеев, Грейвер, Масленницкий)

Август 1941 года - Д.В. Наливкин и группа сотрудников вывозят сокровища Горного музея и библиотеки в Свердловск (Екатеринбург)

Декабрь 1941 года - эвакуированы многие профессора Горного с семьями - Ф.Н Шклярский, В.Д. Слесарев, А.Н. Кузнецов, Н.Г. Келль, Н.И. Толстихин, М.М. Тетяев, В.Б. Комаров, Б.В. Бокий. Горняки отправлены в Караганду, геологи - на Урал.

Февраль 1942 года – еще одна группа эвакуируется с П.Я. Сальдау и Т.А. Оболдуевым в Свердловск.

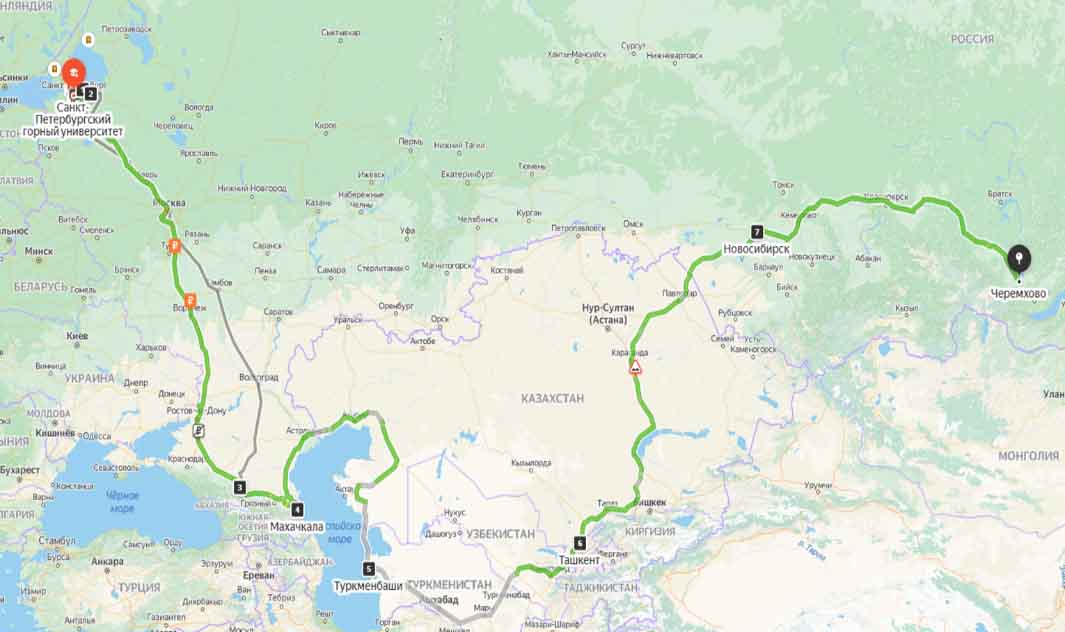

Весна 1942 года - 14, 19 и 26 марта - три партии отправляются на станцию Борисова Грива, оттуда грузовыми автомобилями по Дороге Жизни в Лаврово. Из Лаврово поездом до станции Минеральные Воды и в Пятигорск. В середине марта 1942 г. выехала первая группа сотрудников. После долгого и тяжелого пути, сотрудники и оборудование прибыли в Пятигорск, куда затем прибыли вторая и третья группы эвакуированных. Началась работа по запуску учебного процесса, были пресечены попытки прекратить работу института и полностью сосредоточится на хозяйственных работах. Планировалось перебазироваться в г. Орджоникидзе (ныне – Владикавказ), где находился Садонский полиметаллический комбинат, который мог бы выступать базой практик студентов. Многие студенты были отправлены на летние полевые практики по районам Кавказа.

09.08.1942 из-за прорыва фашистов принимается решение проводить дальнейшую эвакуацию по направлению Махачкалы, в течение недели руководству удается посадить коллектив ЛГИ на танкер до Красноводска. Многие сотрудники не смогли централизованно отступить из города, выбирались потом разными путями и добирались до Черемхово долгое время. После Красноводска коллектив отправляется в Новосибирск через Ташкент. В Новосибирске предпринята еще одна попытка прекратить работу Института как самостоятельной организации и объединить его с Донецким или Свердловским горными институтами. Директором Д.С. Емельяновым была доказана своя точка зрения – при предоставлении места постоянной дислокации, ЛГИ возродится и соберет всех разрозненных по стране специалистов, начнет работать и продолжит прерванные учебные процессы. В качестве точки новой дислокации был выбран город Черемхово (Иркутская область) – в нём Наркомуголь СССР располагал значительным жилым фондом, присутствовали средние учебные заведения, Горный техникум, что позволяло рассчитывать на быстрый старт учебного процесса.

Сентябрь 1942 года - В Черемхово первыми прибывает директор ЛГИ и небольшая группа преподавателей.

Черемхово

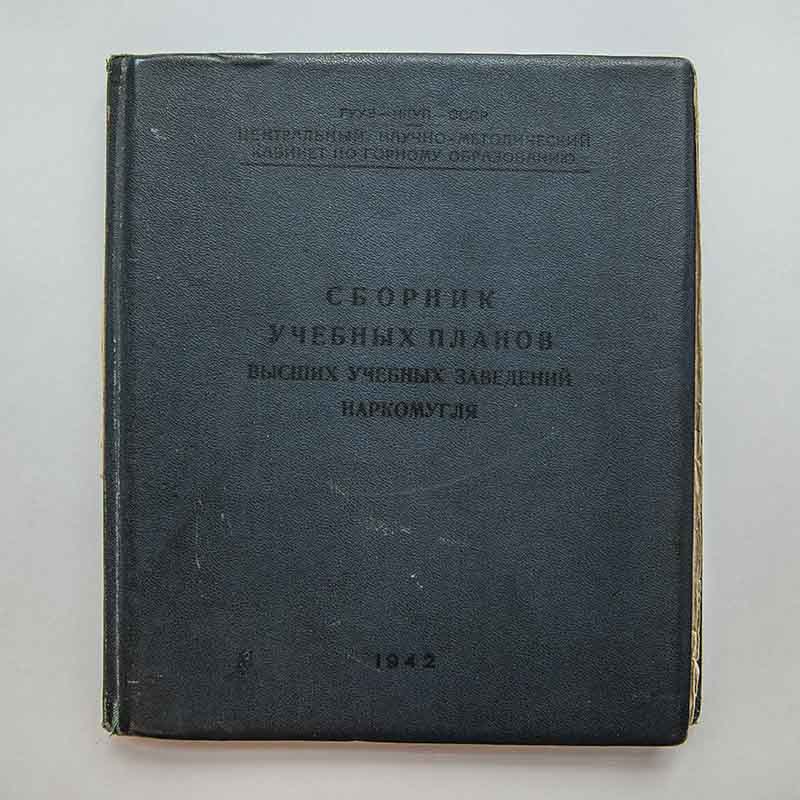

К началу ноября 1942 в Черемхово находятся 405 студентов, работают 32 сотрудника профессорско-преподавательского состава. Новый учебный год начат в середине ноября с вновь набранным в Черемхово первым курсом. Проведение занятий осложнялось отсутствием конспектов, тетрадей, учебников, части оборудования. Абсолютно все дееспособные сотрудники имели дополнительную нагрузку разного вида – от помощи в хозяйственных работах и агитации до проведения исследований для предприятий Черемховского угольного бассейна.

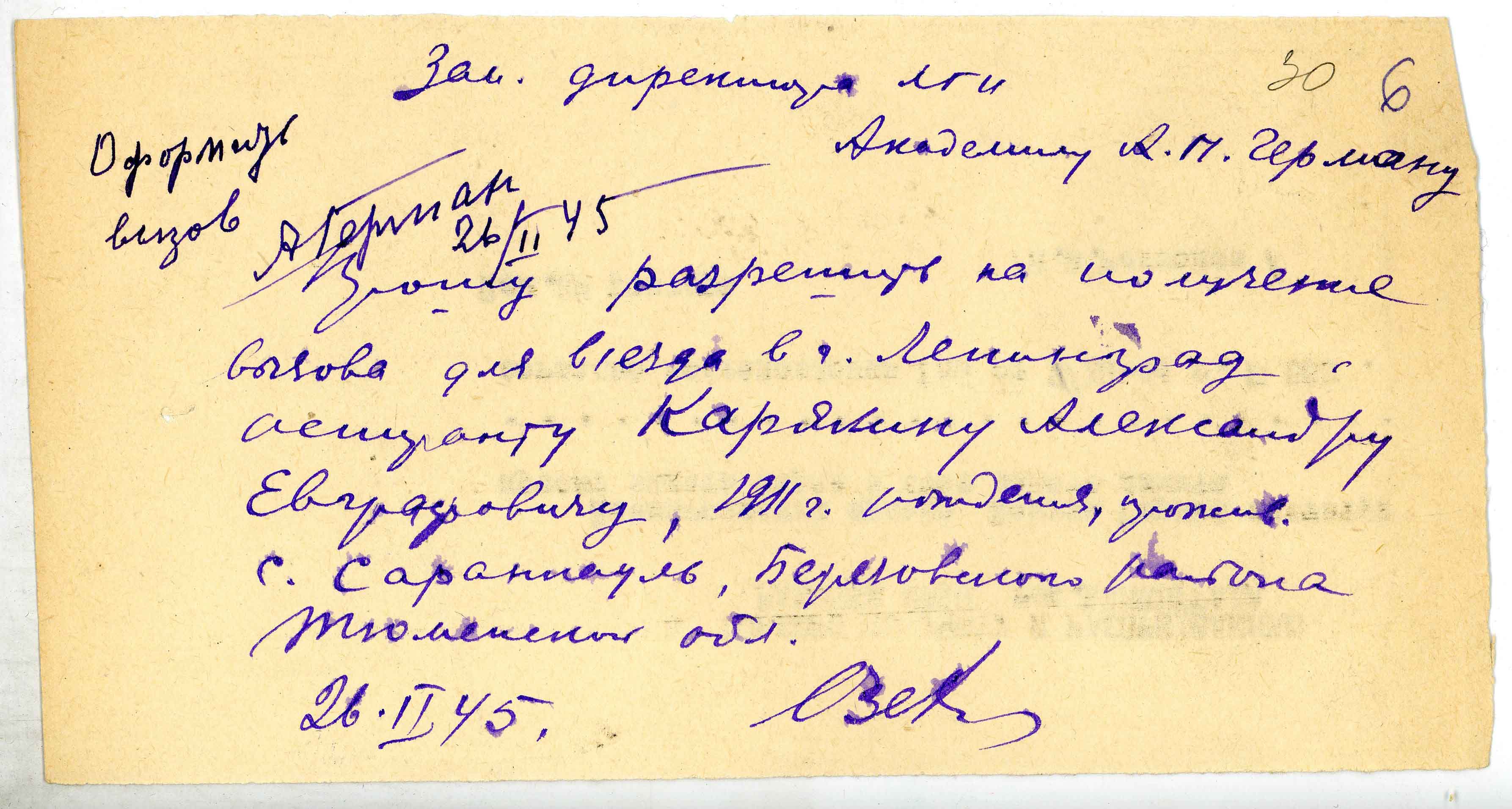

В январе 1943 был освобожден Пятигорск и более 100 человек, оставшихся после 9 августа 1942 года в оккупации, приехали через некоторое время в Черемхово. Особенно ценным было то, что большинство сотрудников Горного института отказались сотрудничать с фашистами, что привело к массовому их вызову на расстрел 15-го января. В последний момент все они были спасены нашей армией. Среди этих людей был и академик А.П. Герман.

В связи с большим количеством дополнительных жителей в Черемхово и нехваткой продовольствия, сотрудникам весной 1943 года были выданы земельные участки для получения дополнительных возможностей по питанию.

Проведение учебного процесса осложнялось тем, что хозяйственная деятельность проводилась в 5 зданиях, удаленных друг от друга на расстояния до 6 километров, а проживание студентов осуществлялось в еще пяти других зданиях. Занятия проводились в 2 смены в связи с нехваткой помещений.

Распределение на предстоящие производственные практики проводилось по региону размещения института – В Восточную и Западную Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. Сотрудниками ЛГИ проводилась активная агитационная работа для шахт, заводов, промышленных предприятий области.

К середине лета 1943 в Черемхово учатся 537 студентов, работают 89 сотрудников профессорско-преподавательского состава. Сотрудники и студенты, не отправившиеся в летние экспедиции и на предприятия, участвовали в ремонте железнодорожных путей, а также в добыче и погрузке угля треста «Востсибуголь».

К октябрю в Черемхово учатся 817 студентов, работают 110 сотрудников профессорско-преподавательского состава. К 170-ти летнему юбилею института готовились очень тщательно, особенно учитывая, что шел реальный учебный процесс. Работали все основные кафедры и отделения, в Ученом совете было 40 человек. Были вручены награды и поощрения сотрудникам от руководства страны.

Процедуры фактической реэвакуации были начаты 11.07.1944, когда были отобраны 60 студентов и 10 преподавателей как первая группа подготовки для возвращения института в Ленинград. Вскоре после этой группы, через короткие промежутки времени, отправилось еще несколько групп, общей численностью 281 студент и 30 преподавателей и служащих. После этого, вплоть до декабря 1944, никаких перемещений не было, учебный процесс один семестр проходил одновременно в Черемхово и Ленинграде.

Основная часть реэвакуации произошла зимой 1945 года, когда в Черемхово была проведена научная конференция, на которой подводились итоги научно-исследовательской деятельности Горного института в Черемховском районе и Иркутской области, после чего, на следующий день, была прекращена деятельность института в Черемхово, был сформирован эшелон Горного института и отправлен в Ленинград, общим количеством 465 человек. Прибытие в Ленинград состоялось в феврале 1945 года. На этом, впрочем, дело не остановилось, потому как, по разным причинам, сотрудники ЛГИ оставались в Черемхово вплоть до апреля 1945 года.