Наука во время войны

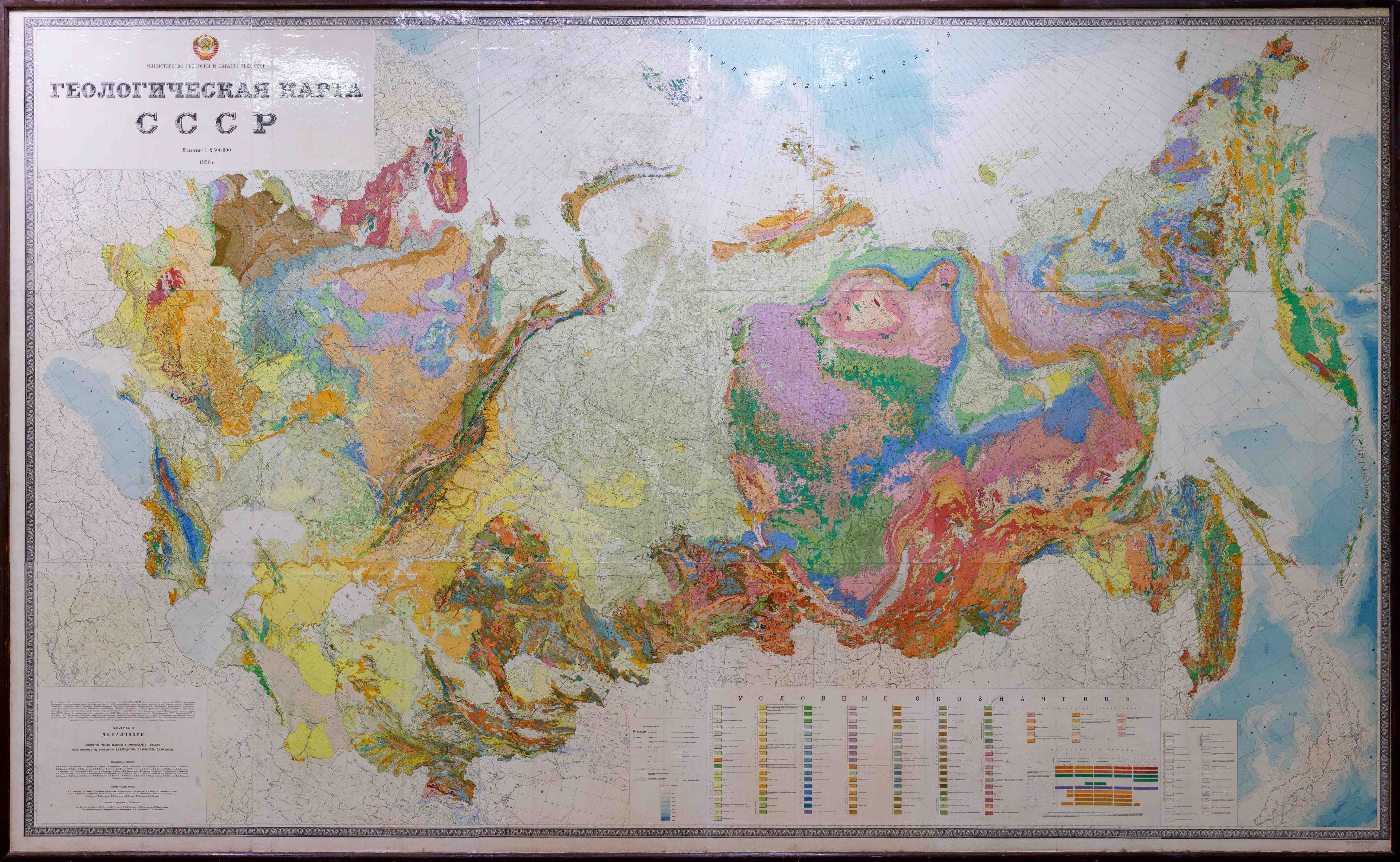

Ученые Горного института вели в годы Великой Отечественной войны научные исследования, имевшие большое теоретическое, практическое и оборонное значение.

Особо важной стала переориентация многих предприятий на сырьё из других регионов нашей страны в связи с наступлением фашистских войск и потерей территорий европейской части СССР.

Ряд ученых по указанию партии и правительства были привлечены к непосредственному участию в развитии промышленности в восточных районах страны и созданию новых баз добычи топлива и минерального сырья.

Хотелось бы рассказать про достижения наших специалистов в разных областях знаний чуть подробнее:

Поиски и разведка месторождений олова

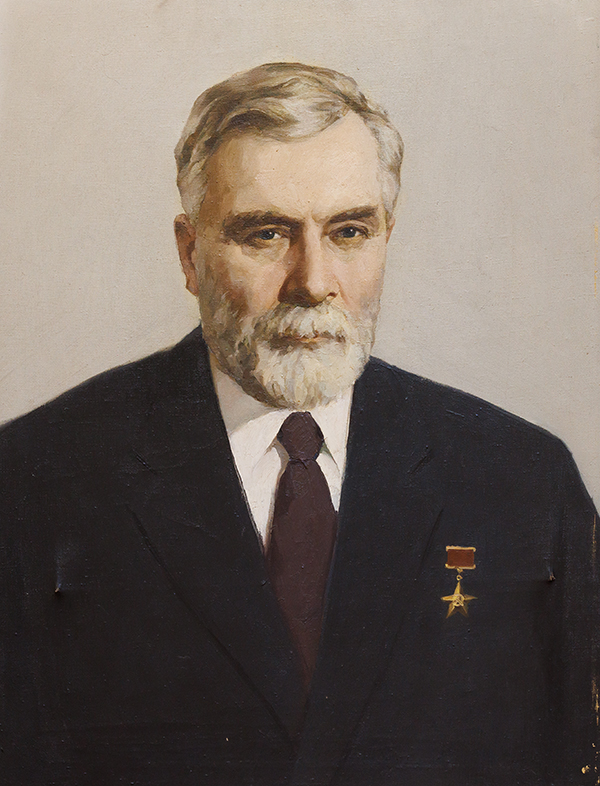

Академик С.С. Смирнов за открытие и исследование месторождений олова и ряд других работ, имевших большое значение для народного хозяйства, дважды удостоен Государственной премии. Он внес огромный вклад в изучение оловорудных и полиметаллических месторождений Востока СССР; лично открыл ряд важнейших месторождений полезных ископаемых, первый установил в полиметаллических рудах Восточного Забайкалья промышленные концентрации касситерита. Подавляющее большинство отечественных оловорудных месторождений открыто на основании его прогнозов.

Поиски и разведка месторождений алюминия

Академик Д.В. Наливкин за успешные геологические работы, обеспечившие создание сырьевой базы для алюминиевой промышленности на Урале был удостоен Государственной премии. Когда в военное время возникла острая потребность страны в алюминии, это послужило поводом для Д.В. Наливкина к изучению условий образования бокситов и поиску их на Урале. В результате на восточном склоне Уральского хребта открываются и усиленно осваиваются бокситовые месторождения.

Поиски и разведка полезных ископаемых

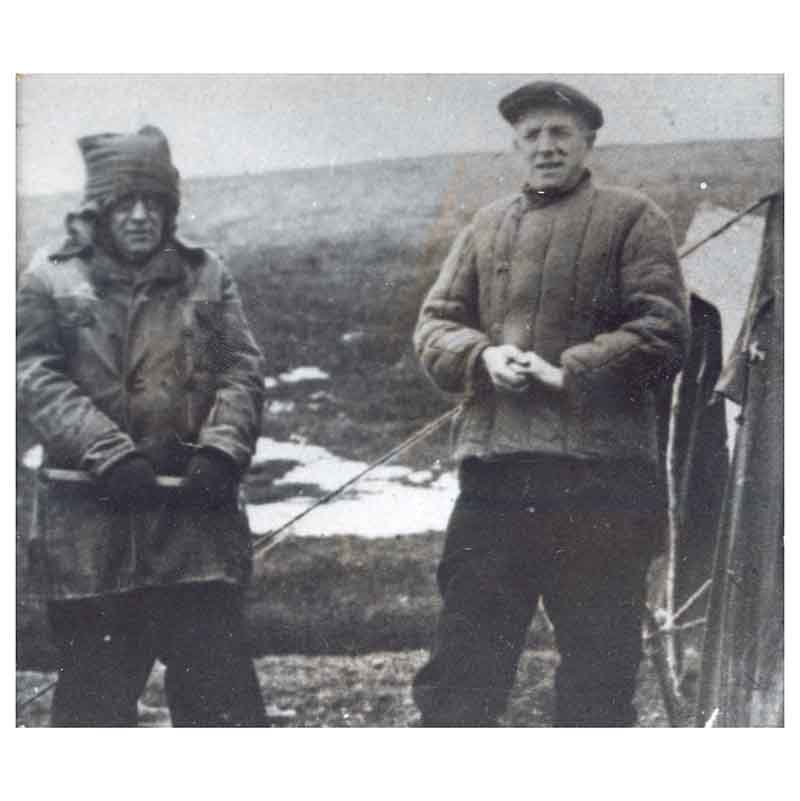

Доктора геолого-минералогических наук, профессора С.В. Кумпана считают основателем кафедры разведочного дела. Отвечая на назревшую в стране задачу повышения числа и качества подготовки инженеров-геологов разведочной специальности, Ленинградский горный институт организовал кафедру разведочного дела. Подготовка специалистов не прекращалась и в военный период. С.В. Кумпан вёл геологическую съёмку и разведку углей в Кузбассе.

Поиски и разведка месторождений графита

Заведующий кафедрой геофизических методов разведки Л.Я. Нестеров в 1942 году продолжил свою учебную и научную работу в эвакуации. Он изобрел новый метод электроразведки на переменном токе. Кроме того, Леонид Яковлевич проводил поисковые работы полиметаллических руд, так необходимые фронту.

В период эвакуации в 1943-1944гг студенты старших курсов под руководством Л.Я. Нестерова проводили электроразведочные работы на Ботогольском графитовом месторождении в Восточных Саянах и выявили при этом новые крупные рудные тела высокосортного графита, что значительно расширило перспективы и продлило эксплуатацию этого месторождения, стоявшего на грани консервации. В ходе исследований под руководством Л.Я. Нестерова были разработаны новые методы электроразведки, получившие название «методов чистых аномалий», которые отличались большей глубинностью исследований по сравнению с другими, что применялись ранее. Результаты теоретических и практических работ в этом направлении были защищены Л.Я. Нестеровым в качестве докторской диссертации в 1944 году.

Научные исследования

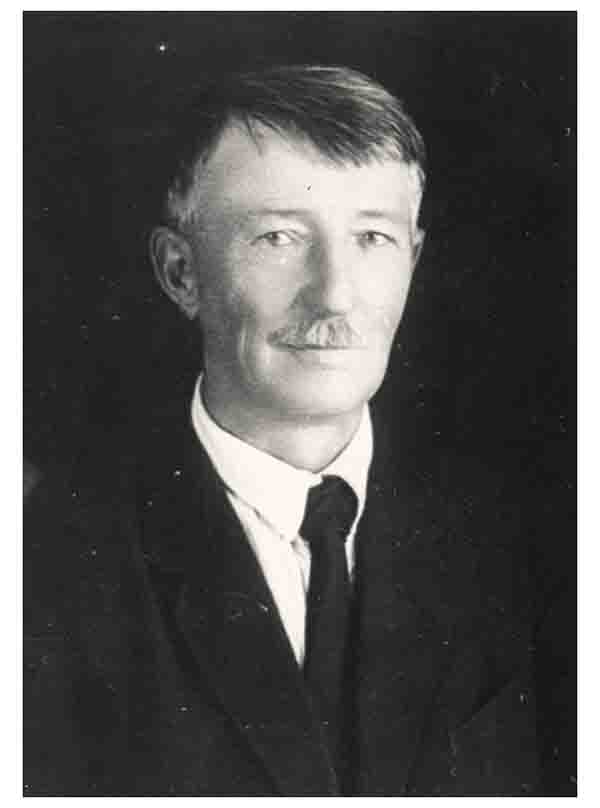

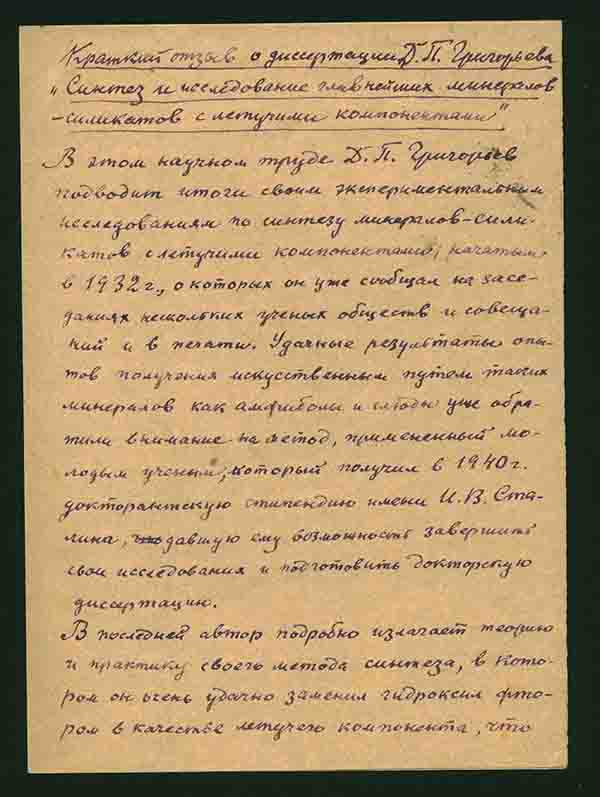

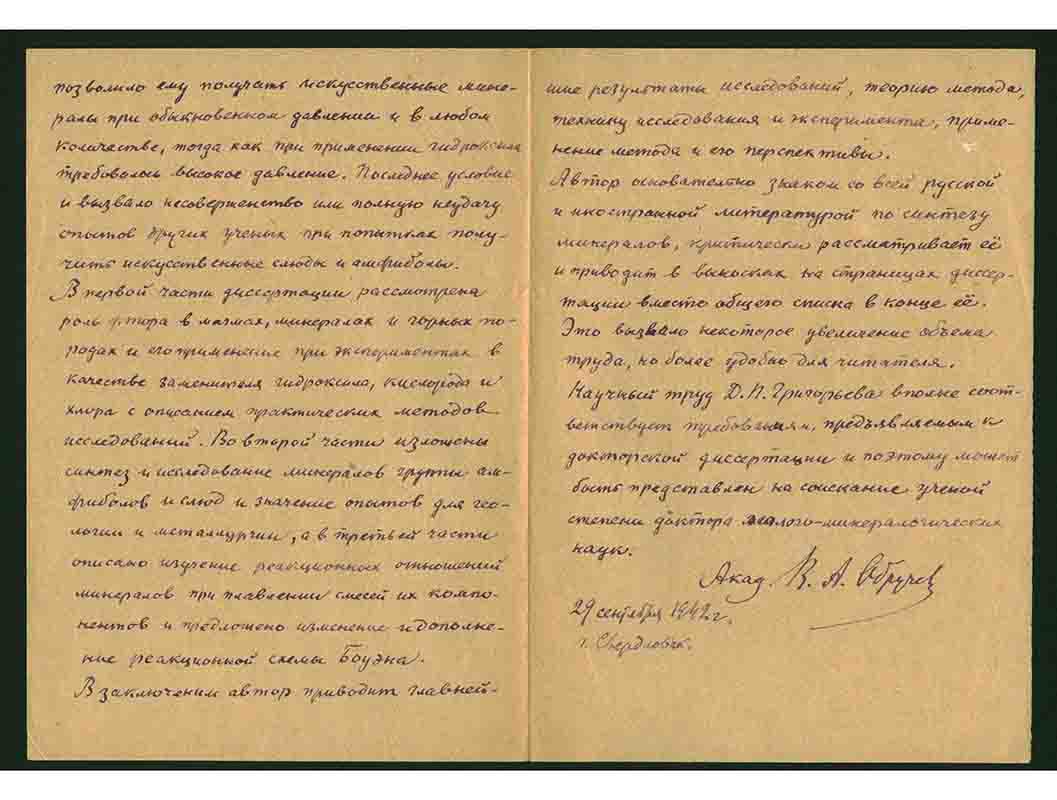

Дмитрий Павлович Григорьев продолжил научные исследования по экспериментальной минералогии, имеющие промышленное значение; в 1942 году защитил докторскую диссертацию на тему «Синтез и исследования главнейших минералов-силикатов с летучими компонентами».

Обогащение бедных никелевых руд

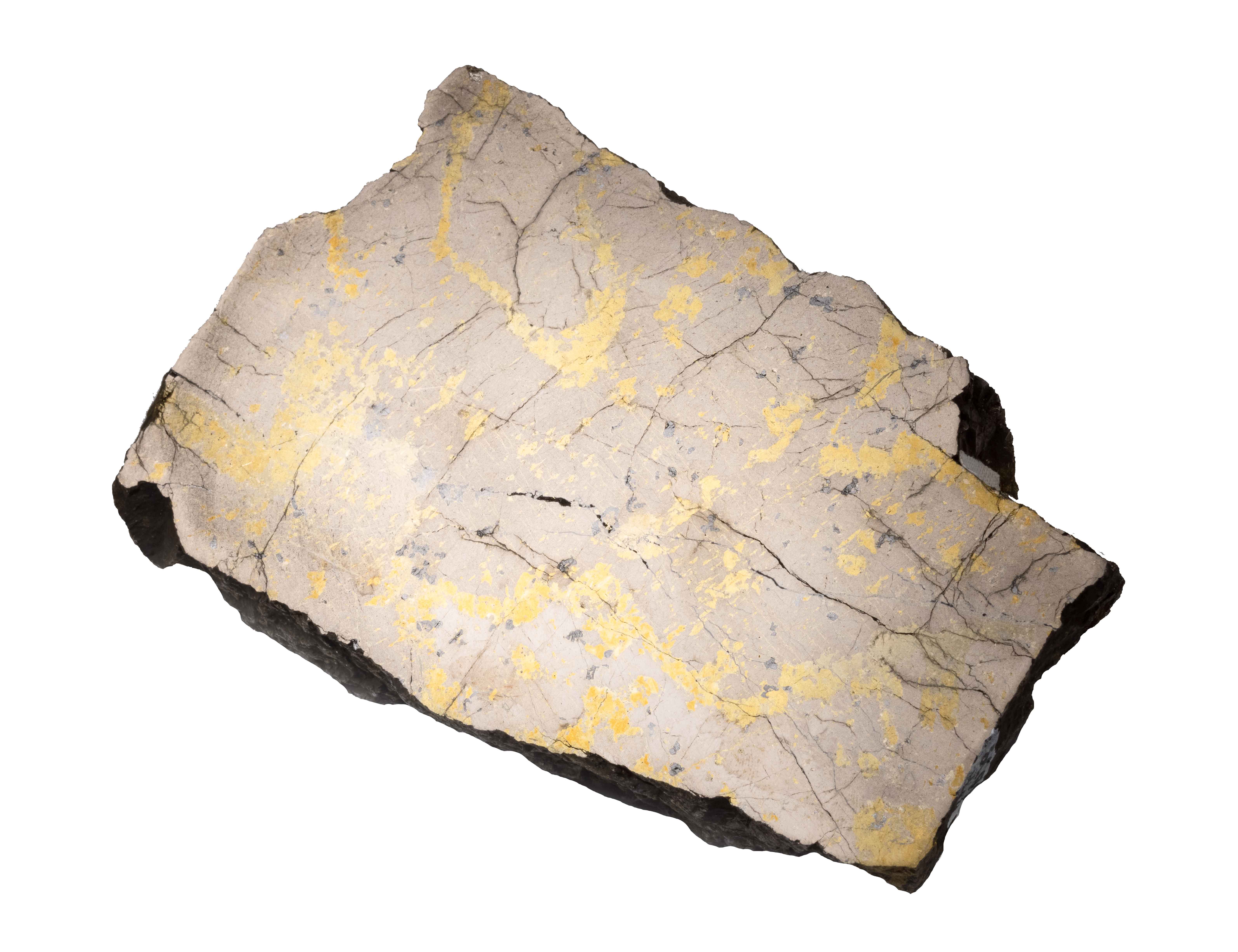

На Кольском полуострове и в Норильской тундре залегали бедные сульфидные медно-никелевые руды, образцы которых представлены на фото. Кроме основных элементов в сверхмалых концентрациях они также содержали кобальт, молибден и драгоценные металлы. Несмотря на это, согласно мировой практике, общепринятой в ту эпоху, такие руды не считались перспективными для извлечения попутных компонентов.

В ходе первых сталинских пятилеток (1920–1930-е гг. ХХ в.) в СССР возникла острая необходимость в создании производства цветных и редких металлов, которые в стране не производились, в том числе, «броневой» молибден и «снарядный» кобальт. Молибденовые присадки усиливали прочность брони, а снаряды с кобальтовым сердечником, в свою очередь, являлись бронебойными.

Попытки приобрести эти технологии на Западе успехом не увенчались. Поэтому на повестке дня стояла трудновыполнимая задача создать отечественную кобальтовую и молибденовую промышленность на базе бедных руд Заполярья собственными силами, в кратчайшие сроки и без какой-либо иностранной помощи.

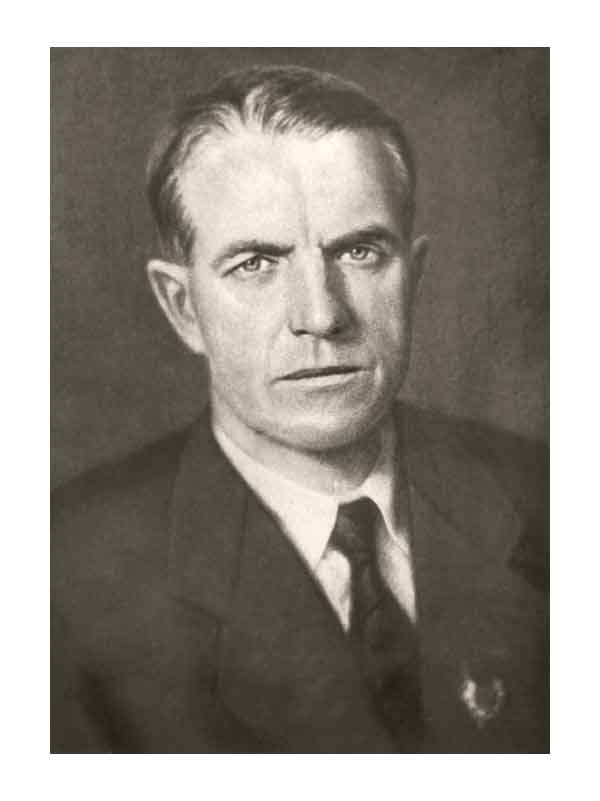

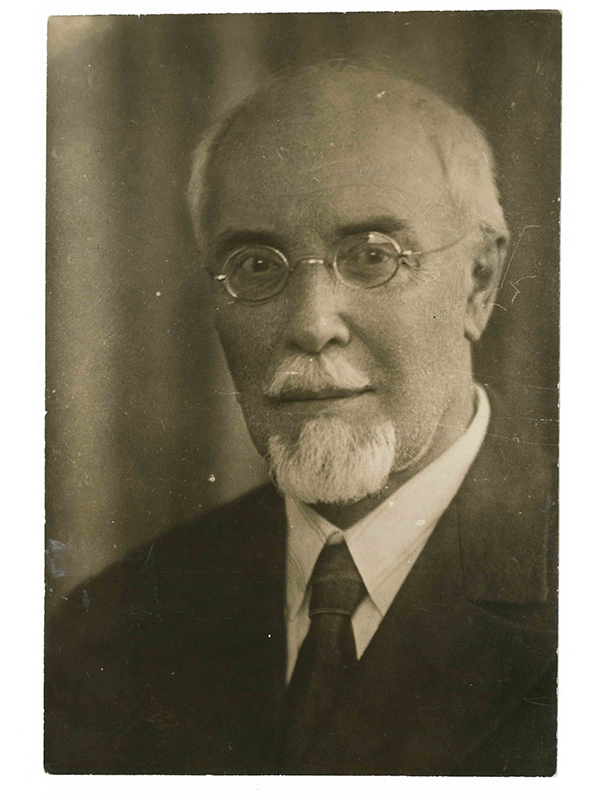

Николай Пудович Асеев стал научным руководителем группы никеля. Его визитная карточка начала ХХв. свидетельствует о том, что он был представителем дореволюционной научной школы Горного института. За свою успешную деятельность в предвоенное время Н.П. Асеев был премирован карманными часами.

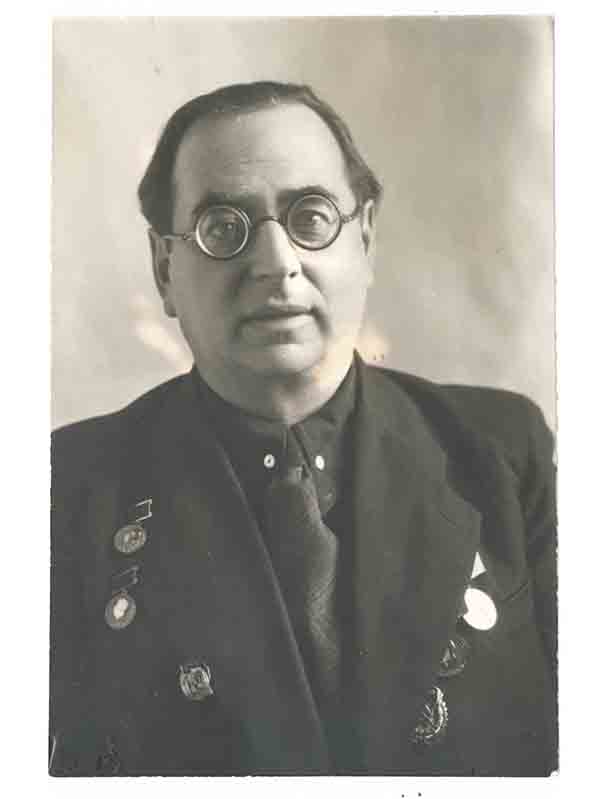

Фактическим руководителем группы никеля был ученик Асеева Наум Соломонович Грейвер. Он имел серьезные проблемы со зрением, усугублявшиеся постоянными нервными перегрузками, поэтому носил очки с мощными линзами. Грейвер занимал должность инженера НИСа ЛГИ.

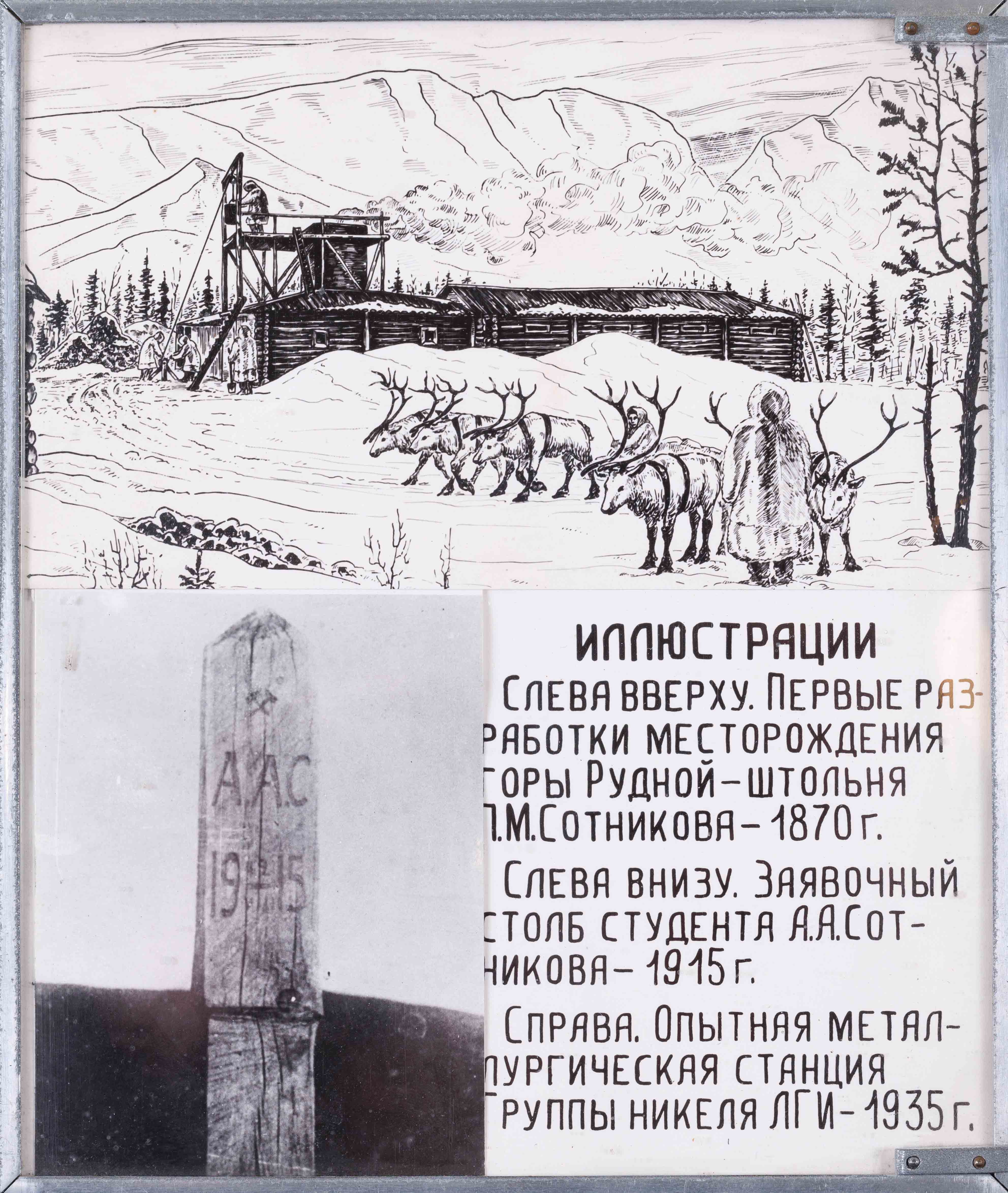

Научно-исследовательский сектор (НИС) Ленинградского горного института вплотную занимался проблемой кольских руд. Опытная металлургическая станция НИСа находилась в здании, расположенном на 20-й линии Васильевского острова.

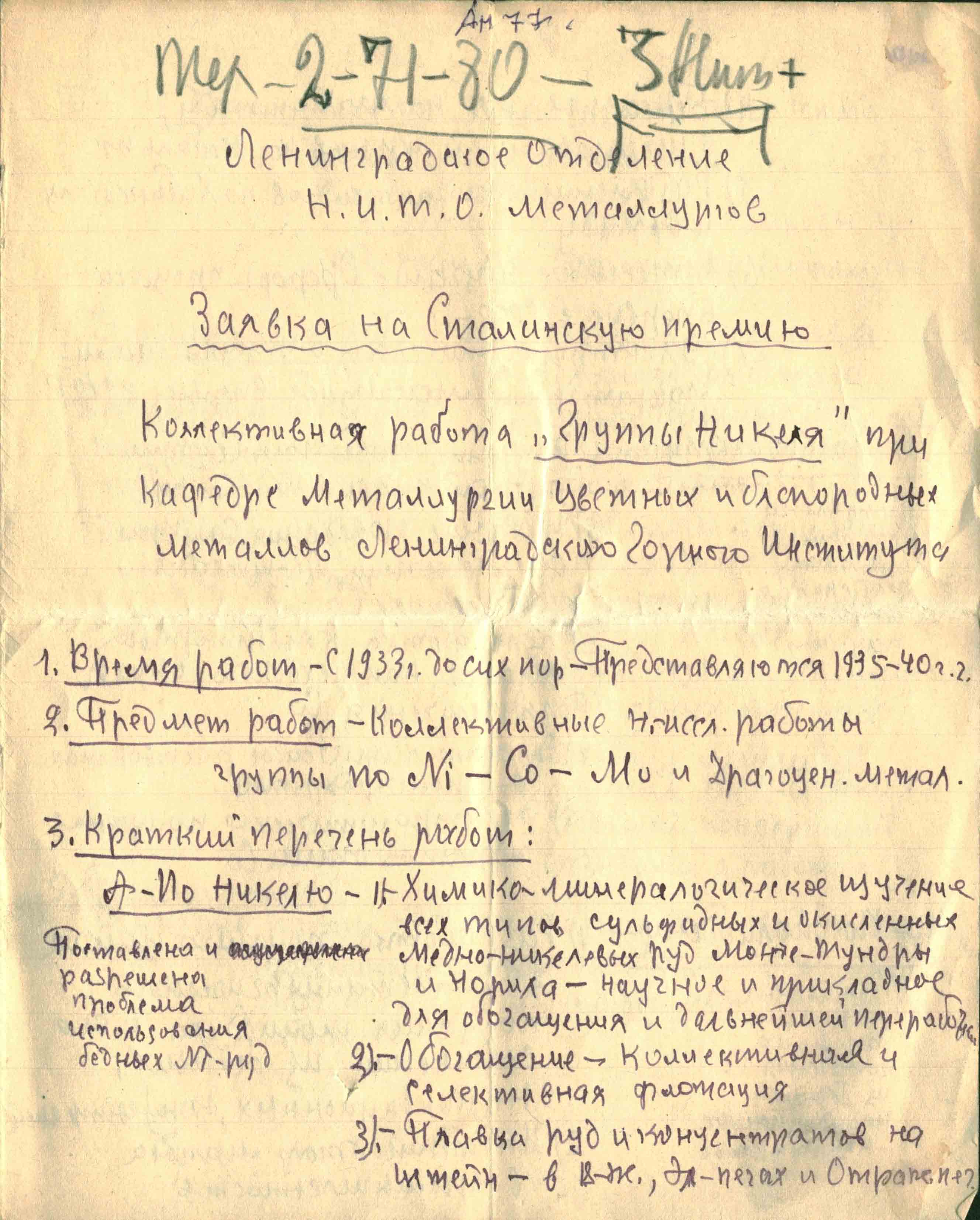

Группа никеля была неформальным творческим коллективом, состоявшим из ученых и инженеров ЛГИ разных специальностей с одновременным числом участников до 40 чел.

Помимо НИСа ЛГИ финансирование получили ещё несколько советских научных организаций, но именно группа никеля ЛГИ стала единым общесоюзным центром по разработке и внедрению универсальных технологических схем промышленного производства цветных и редких металлов из бедных медно-сульфидных руд. Комбинат «Североникель» в городе Мончегорске на Кольском полуострове был основным профилем работы группы никеля.

Группа обязана своим названием металлу - катодному никелю. Технологии, отработанные на Североникеле стали основой для проектирования Норильского горно-металлургического комбината (ГМК).

Нужно отметить, что во время работы из руд извлекались не только медь и никель, но и все полезные компоненты – драгоценные металлы (платиноиды и золото), кобальт и молибден. Итогом работы группы никеля по получению молибденового концентрата становился молибдат кальция. Эта технология была отработана на Балхашском медном заводе. Группа ученых под руководством Грейвера Н.С. внедрила в промышленность новый метод получения молибдена из бедных и некондиционных концентратов, за что Грейвер Н.С. и Асеев Н.П. были удостоены Сталинской премии первой степени в 1942 году.

Из воспоминаний профессора Н.С. Грейвера:

«…заместитель начальника дороги дал приказ о предоставлении ЛГИ 23 августа (1941г.) товарного вагона для оборудования и пассажирского для сотрудников.

Мы работаем почти круглосуточно. Наряду с завершением исследований - они продолжались до последнего момента - отбирались и упаковывались нужные для последующих работ оборудование, лабораторная посуда, реактивы и материалы; надлежало изготовить для всей группы - мы переименовали ее в Группу металлургии - печать и угловой штамп, забронировать жилплощадь сотрудников (льгота молибденщиков), устроить личные дела и т.д.

25 августа днем нас отправляют наконец на восток. Я особо акцентирую эту дату - не прошло и суток, как путь оказался перерезанным немцами.

Приехали на станцию Мга - тревога.

В хвост друг другу гонят несколько поездов. Тихвин - тревога, Ефимовская - тревога, Бабаево - тревога, Череповец - тревога, Вологда - тревога, хотя ничего угрожающего мы не замечаем.

12 сентября в середине дня мы прибываем на станцию Бертыс - она же Балхаш.

На следующий день я с утра отправляюсь на завод.

В момент нашего приезда технологией молибденовой обогатительной фабрики ведал Евлампий Иванович Антоновский. … Он первым получил бедный молибденовый полупродукт из балхашских медных концентратов, я имел неоспоримые основания гордиться этим.

Еще раз подчеркну, что именно Евлампий Иванович был инициатором флотационного извлечения молибдена из балхашских руд; это его заслуга неотъемлемо останется за ним.

Обходя прочие цеха завода и сталкиваясь в повседневной жизни я познакомился с огромным количеством людей.

Как и следовало ожидать дело нашлось не только основным работникам, но и членам их семей - по крайней мере тем, кто этого хотел. Значительная часть осела в молибденовом гидроцехе, обеспечивая руководство и контроль всех стадий производства.

Кое-кто попал в центральную химическую лабораторию завода; дети пошли в школу. Словом все, казалось бы, встали на свои места.

С Ленинградом с момента нашего отъезда связь оборвалась. Наши телеграфные запросы оставались без ответа. Вернемся, однако, к нашему небольшому, но по тому времени прекрасно запроектированному и построенному цеху. В первых числах ноября мы произвели его приемку. Технологическая часть была в полном порядке…

В течение полутора месяцев, предшествовавших приемке цеха, мы с С.М. Болотиной, Г.И. Федоровым и Н.А. Товским обсудили все детали пуска и тщательно подготовили основной paбочий состав. В результате первый цикл нового производства с выдачей конечного продукта запланированного нами качества был завершен точно по графику в семь суток.

Я семь суток не выходил с завода, спал на первом попавшемся свободном столе по два-три часа, оброс и выглядел довольно дико. Дневал и ночевал в цехе Федоров. Софья Михайловна, совершенно забросив своего Лешку, тоже работала часов по шестнадцать, а то и больше. Некоторые рабочие совершенно добровольно и без всякого понуждения, не считаясь со временем делили с нами все тяготы. В период пуска не было ни одной сколько-нибудь существенной неполадки, ни одного нарушения трудовой и технологической дисциплины. Коллектив цеха - пиромужчины и гидроженщины - оказался на высоте.

Балхашский молибденовый цех был первым новым производством в цветной металлургии, введенным в эксплуатацию во время войны, это привлекло широкое внимание. В цехе появляются секретари Балхашского горкома - в их числе питомец ЛГИ и милейший человек, обогатитель Головашкин (1932), секретарь ЦК Казахстана Абабков, работник ЦК Свядощ и другие. Обстоятельно осмотрел цех заехавший на Балхаш профессор Владимир Андреевич Ванюков.

В апреле было опубликовано постановление о присуждении сталинских премий. По Казахстану их было две: будущему президенту Казахской Академии наук Канышу Имантаевичу Сатпаеву - за геологические изыскания и Асееву, Антоновскому, Грейверу - за извлечение молибдена из бедного медного сырья. Среди новых лауреатов оказались наши коллеги профессор А.Н. Кузнецов, доценты А.Ф. Вайполин (1929) и Сидоров (1899) - удостоенные этой высокой чести за создание и освоение производства нового высокоэффективного взрывчатого вещества.

В правительственном постановлении он (Асеев) был назван Нилом. Старик обиделся и написал в Совет министров заявление с просьбой разрешить ему, вопреки постановлению, именоваться не Нилом, а Николаем, как он был крещен в 1871 году. Ответа, разумеется, не последовало.

Лауреатские дипломы и знаки вручал нам месяца три спустя директор БМЗ А.И. Самохвалов, знакомый мне со студенческих времен: я занимался с его группой в первый год моей преподавательской деятельности. Вручение происходило в директорском кабинете, в воскресенье, в присутствии И.А. Стригина. Диплом оказался за личной подписью Сталина и, поистине, непонятно, как в условиях 1942 года у него нашлось для этого время.»

На основе разработок группы никеля началось хозяйственное освоение недр советского Заполярья, а в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу было налажено бесперебойное производство молибдена, кобальта и других металлов. Гриф секретности с работ группы никеля не снят до сих пор.

Итоги научной работы во время войны

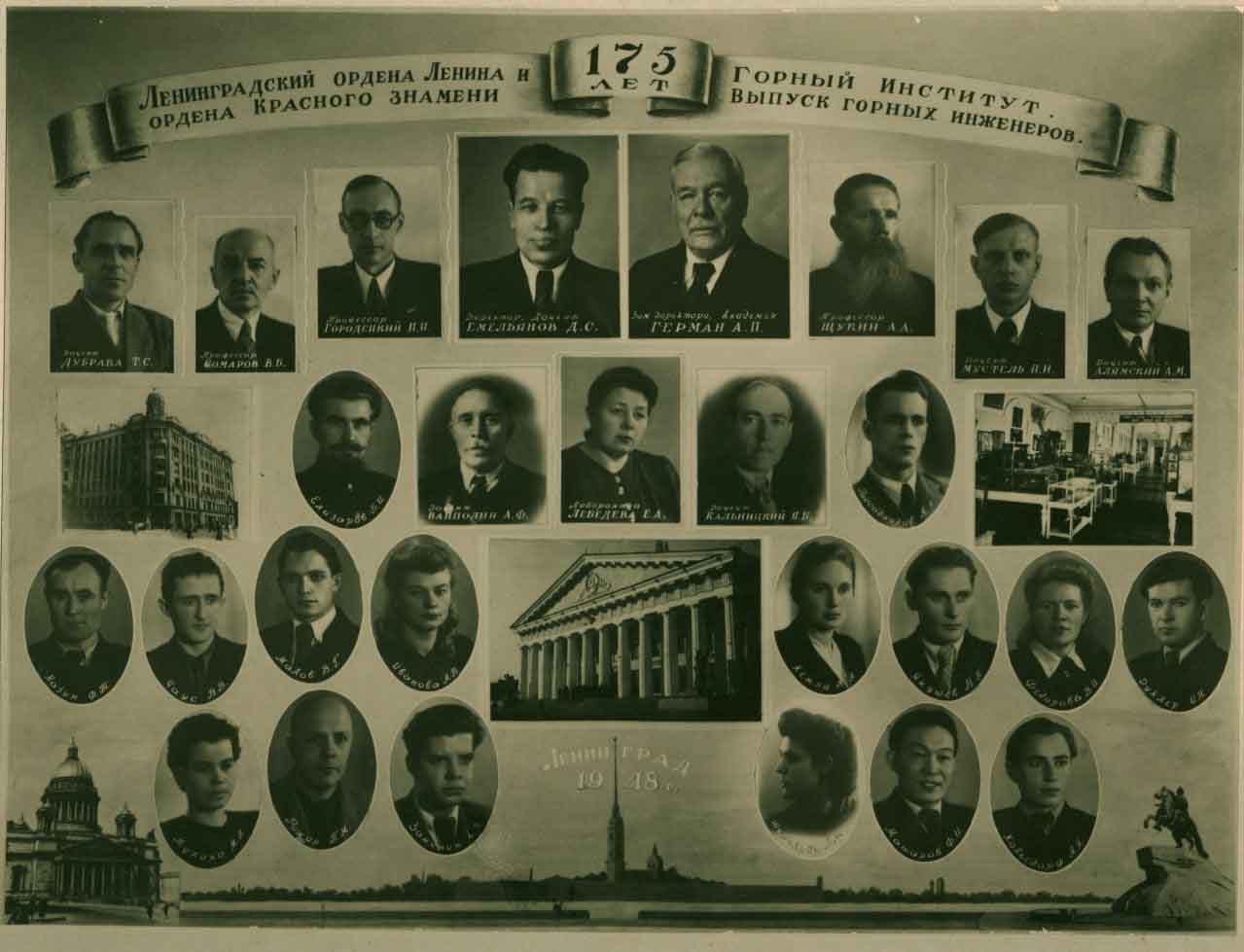

За выдающиеся заслуги в области подготовки кадров для горной промышленности по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1944 г. Ленинградский горный институт был награжден орденом Ленина. Одновременно 40 человек из числа профессоров, преподавателей, рабочих и служащих награждены орденами и медалями – орденом Ленина – профессора Н.П. Асеев, Н.И. Трушков и член-корреспондент АН СССР Д.В. Наливкин. Орденом Трудового Красного знамени – директор института Д.С. Емельянов, профессора С.Е. Андреев, Н.С. Грейвер, Н.Г. Келль, М.М. Тетяев, В.Б. Комаров и старший преподаватель А.И. Рейндорф.

Десятки профессоров, преподавателей и служащих – орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».